Je jette des livres

Je jette des livres, parfois. Pas tout le temps. Mais il m’arrive, oui, de jeter à la poubelle des bouquins qui m’ont tellement déplu que je ne les juge pas dignes de figurer dans ma bibliothèque. Ce serait un comble de laisser ces nanars bien en évidence, me rappelant un douloureux souvenir littéraire à chaque fois que mon oeil passerait devant. Sans parler de nos amis qui jugeraient bien hétéroclite cette bibliothèque rassemblant, côte à côte, ouvrages salués par la critique et navets indigestes. Enfin, reconnaissez quand même qu’il existe des oeuvres tellement exécrables qu’il serait odieux de les offrir, même aux individus qu’on déteste au plus haut point.

J’entends d’ici des cris d’orfraies indignées. Bon sang, vous ne respectez rien ! Vous n’y pensez pas, on ne jette pas les livres ! Un livre, Monsieur, ça ne se balance pas à la poubelle comme un vulgaire prospectus publicitaire de McDo pour le Triple Cheddar & Double Beef burger !

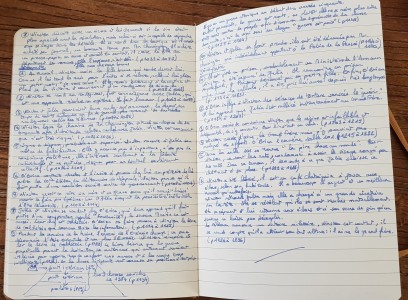

Et pourquoi pas ? Les livres sont des objets trop sacralisés. Le fait que je les annote ou que je les stabilote a déjà le don d’émouvoir certains lecteurs épris d’orthodoxie autour de moi. Un livre, il faut en prendre soin, c’est sérieux, ça ne doit pas être pris à la légère, et donc ça ne se jette pas. J’ai pris pour la première fois conscience de cette spécificité du livre, dans une émission des années 90, animée par Jean-Edern Hallier, lequel avait jeté par dessus son épaule, comme les russes après un shot de vodka, un livre de Philippe Labro qu’il avait détesté. Tout ça en direct à la télé. Ca avait fait scandale. Moi, j’avais trouvé ce geste profondément libérateur. Comme un courant d’air frais dans un grenier pendant un épisode caniculaire, avec en fond musical « I’m free », de Stevie Wonder joué à 80 décibels.

La sacralisation du livre revient à en codifier les usages, donc à les limiter. Il y aurait une façon convenable et académique de lire, et les lecteurs s’écartant de la voie prescrite seraient excommuniés. Le livre a ses codes, ses coutumes, ses rites, et il ne faudrait surtout pas y déroger.

La seconde étape libératrice, ça a été la lecture de « Comme un roman » de Daniel Pennac, où l’écrivain et ancien prof de lettres décomplexe le lecteur en lui allouant dix droits fondamentaux comme celui de ne pas lire, de sauter des pages, de ne pas finir un livre qu’on n’aime pas, de relire ceux qu’on apprécie, de lire n’importe quoi, et n’importe où… Pennac a simplement oublié une ultime transgression, un onzième droit inaliénable pour le lecteur, celui de jeter un livre qu’il a détesté.

Si vous avez des scrupules à mettre à la benne un bouquin que pourtant vous maudissez, vous avez de nos jours une autre solution. Plus moderne, plus écologique, plus politiquement correcte : la boîte à livres ! Une belle invention de nos villes – on a ça à Aurillac – qui permet surtout de vider son grenier de ses vieilleries et de ses vieux livres jaunis et racornis qu’on avait gardés par conservatisme parce qu’il ne fallait surtout pas les jeter ! Vous trouverez d’ailleurs dans ce nouveau type de mobilier urbain une majorité de nanars. Certes, c’est une véritable aubaine pour les collectionneurs des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. On y trouve aussi quelques biographies de joueurs de foot, d’insignifiants manifestes d’hommes politiques bouffis d’ambition, et aussi en poche tous les pires classiques qu’on rechignait à étudier au lycée…

Finalement, en étant surtout les canots de sauvetage des pires objets littéraires, les boîtes à livres ne sont-elles pas devenues le contraire de leur raison d’être ? N’étaient-elles pas censées être un moyen élégant et solidaire de faire découvrir la littérature à un public pour qui franchir la porte d’une librairie paraît impensable ? La biographie d’Eric Cantona et les mémoires de Loana sont-ils les meilleurs vecteurs pour atteindre ce noble objectif ?

Commentaires